Betapa Indahnya Aktivitas Intelektual di Kampus

/ Opini

Aktivisme UMS terbukti mengantarkan alumninya untuk berkiprah dengan kualifikasi istimewa.

Umar Jahidin

Wakil Ketua Pimpinan Pusat Jaringan Saudagar Muhammadiyah.

Alumnus FAI UMS dan Pondok Shabran.

Ada saat-saat tertentu ketika kenangan masa lalu menyeruak begitu kuat, hingga kita tak kuasa menahan linangan emosi. Terutama saat mengarungi kembali lorong-lorong memori sebagai aktivis kampus di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) era 1980-an. Terlalu banyak kisah yang dalam, membekas, dan membentuk siapa saya hari ini.

Kenangan itu tak sekadar tentang hiruk-pikuk organisasi atau agenda-agenda kelembagaan. Kenangan yang lebih membekas justru aktivitas intelektual sebagai napas utama kehidupan kampus saat itu. Forum-forum diskusi, bedah buku, seminar, dan kajian pemikiran Islam kontemporer menjadi rutinitas yang memperkaya nalar. Bahkan di sela-sela rapat organisasi, perdebatan ideologis dan pertukaran gagasan menjadi hal biasa yang justru membentuk daya pikir dan karakter.

Itulah masa-masa emas ketika idealisme jauh lebih tinggi ketimbang kalkulasi materi. Ketika belajar bukan sekadar untuk lulus atau mendapatkan selembar ijazah, melainkan untuk memahami dunia dan turut berkontribusi. Sekecil apa pun, hal yang terpenting, kita terlibat di dalamnya.

Awal Petualangan Intelektual

Sejatinya, persentuhan saya dengan para tokoh dan kaum cendekiawan kampus bermula dari sebuah titik balik yang tak pernah saya lupakan. Ketika itu, tahun 1982, saat saya memulai petualangan intelektual di Yogyakarta. Saya datang sebagai anak muda kampung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saya datang bukan dengan persiapan akademik yang mewah, melainkan karena situasi politik yang ‘memaksa’ saya pergi.

Menjelang Pemilu 1982, tepatnya sepekan sebelum hari pemilihan umum, saya dijadwalkan menyampaikan khotbah Jumat di Masjid Raya Labuan Bajo. Waktu itu usia saya baru 22 tahun dan besar di lingkungan Muhammadiyah Bima yang secara ideologis kuat berpijak pada dukungan terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketimpangan politik yang nyata di depan mata membuat saya tak bisa tinggal diam.

Dalam khotbah yang saya sampaikan hampir satu jam itu, saya mengangkat analogi sederhana namun menyentil. Saya mengibaratkan tiga partai politik, yakni PPP, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golkar sebagai tiga pedagang. Satu pedagang besar dengan akses modal dan pasar yang luas, sedangkan dua lainnya pedagang kecil yang berjuang seadanya.

Saya kutip pula hadits Nabi yang melarang para tengkulak mencegat barang dagangan petani sebelum sampai pasar, karena merugikan pedagang kecil. Dari situ, secara normatif saya menyinggung Pemilu yang sepekan lagi dilaksanakan. Saya berpandangan, pentingnya Pemilu yang fair, berikut kompetisi yang setara dan terhormat.

Khotbah tersebut menjadi kontroversi. Saya dipanggil dan diinterogasi oleh aparat. Saya bahkan dilarang ikut mencoblos. Namun hal yang mengejutkan, justru sejumlah tokoh masyarakat, baik Muslim maupun Katolik, menunjukkan simpati. Salah satu di antaranya adalah Pimpinan Tentara setempat yang berasal dari Aceh. Mereka semua bersepakat dan menyarankan saya agar melanjutkan kuliah ke luar daerah, khususnya ke Jawa.

Dari titik itulah, tanpa bekal yang cukup, saya hijrah ke Yogyakarta. Kota yang kemudian menjadi ladang tumbuhnya benih intelektual dan idealisme saya. Sebuah perjalanan yang berawal dari mimbar khotbah, berlanjut di lorong-lorong diskusi kampus, serta menjadi fondasi jalan panjang pencarian ilmu dan pengabdian.

Kuliah di Pondok Shabran dan UMS

Setelah hampir dua tahun menimba pengalaman intelektual di Yogyakarta, atas saran dan rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bima dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Nusa Tenggara Barat, saya akhirnya mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus untuk kuliah di Pondok Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Selama di Yogyakarta, saya sempat mencicipi perkuliahan di beberapa perguruan tinggi, termasuk satu tahun menerima beasiswa di Universitas Cokroaminoto. Namun, harus diakui, gairah utama saya justru lebih tersalurkan melalui aktivitas intelektual di luar ruang kuliah formal. Saya lebih sering terlibat dalam berbagai kelompok pengajian dan diskusi yang sangat aktif di era itu.

Di Masjid Syuhada, saya kerap mengikuti kajian dengan Amien Rais sebagai narasumber. Di Masjid Jenderal Sudirman, saya menyimak pemikiran kritis Syahirul Alim. Ada juga kelompok diskusi Hatta Foundation dan komunitas-komunitas intelektual lainnya yang tumbuh subur seperti jamur di musim hujan, menandai semangat zaman pasca-represi atau sering disebut peristiwa Normalisasi Kebijakan Kampus-Badan Koordinasi Kampus (NKK-BKK) ala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef tahun 1978.

Kuliah di Pondok Shabran UMS menjadi titik penting dalam perjalanan akademik saya. Saya memperoleh beasiswa penuh dari Muhammadiyah, buah dari komitmen Persyarikatan untuk mencetak kader-kader bangsa yang berintegritas dan berilmu.

Di sinilah saya mulai menjalani kehidupan kampus dengan lebih terstruktur, tanpa perlu memikirkan biaya kuliah dan kebutuhan hidup. Semua ditanggung Persyarikatan melalui skema beasiswa kaderisasi yang disiapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PWM se-Indonesia, dan UMS sebagai pelaksana utama. Jalan dakwah dan intelektual saya pun menemukan pijakannya bahkan semakin kokoh.

Tatkala kuliah di Pondok Shabran dan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) UMS itulah sesungguhnya saya mulai akrab dengan karya-karya pemikir besar dunia Islam modern. Sebut saja Kamal Hassan dengan Contemporary Muslim Thought, Ahmad Syafi’i Ma’arif melalui Islam dan Masalah Kenegaraan, Fazlur Rahman dengan karya monumental Islam and Modernity, serta Nurcholish Madjid dalam Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan.

Semua itu menjadi bacaan penting, setidaknya bagi saya, untuk mengasah daya kritis dan merawat semangat perubahan. Bacaan yang menjadi pijakan kuat intelektual saya ketika ikut nimbrung diskursus proyek Reaktualisasi Islam ala trio Munawir Sjadzali, Abdurrahman Wahid, dan Nurcholish Madjid.

Ternyata, lebih dari itu, bermanfaat sebagai sumber referensi skripsi Sarjana Muda saya yang kebetulan menulis tema pengaruh gerakan modern Islam terhadap pembaruan pemikiran islam bidang keagamaan. Sejumlah 30-an literatur utama menjadi rujukan skripsi saya.

Pembimbing skripsi saya, atau tepatnya paper akademik, adalah dosen kebanggaan saya, M.A. Fattah Santoso. Pengujinya, Dekan FIAI, Marpuji Ali, serta Syamsudin. Penguji terakhir ini adalah dosen filsafat Jurusan Ushuluddin yang sering ‘bertengkar’ secara akademik dengan saya di ruang kuliah. Pertengkaran itu pun berlanjut di ruang sidang paper atau skripsi bahkan memakan waktu lama dibanding ujian lainnya.

Sebagai salah satu pimpinan pers kampus dan ketua beberapa forum kajian, saya merasa perlu meluaskan cakrawala keilmuan. Tak hanya fokus pada studi keislaman, saya juga menyelami pemikiran lintas disiplin demi memperkaya diskursus. Di antaranya, saya membaca The Third Wave karya Alvin Toffler, serta gagasan Ziauddin Sardar tentang tantangan umat Islam di tengah pusaran peradaban global masa depan.

Semua bacaan tersebut bukan hanya memperkuat nalar dan pemahaman saya, tetapi juga menumbuhkan keyakinan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian berpikir dan tekad untuk belajar tanpa henti.

Mengundang Pangdam Diponegoro

Namun, hal yang paling menarik dalam petualangan intelektual saya adalah saat mulai menaruh perhatian pada konstruksi politik Orde Baru, khususnya melalui konsep Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Dari titik itulah saya tertarik membaca buku seorang Indonesianis dari Australian National University (ANU), Harold Crouch, berjudul Militer dan Politik di Indonesia edisi terjemahan terbitan Sinar Harapan tahun 1986. Buku ini membuka kesadaran saya terhadap bagaimana militer, pada masa itu, tampil begitu hegemonik, menembus hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dari politik, ekonomi, hingga pendidikan.

Kritik tajam namun elegan yang disampaikan Harold Crouch kemudian saya perkuat dengan pemikiran para tokoh nasional seperti Abdurrahman Wahid, Arbi Sanit, dan Miriam Budiardjo. Meskipun sebagian besar dari mereka menyampaikan kritik dengan diksi yang halus dan pendekatan simbolis demi menghindari represi, substansinya tetap jelas bahwa dominasi militer telah menciptakan ketimpangan serius dalam kehidupan politik sipil.

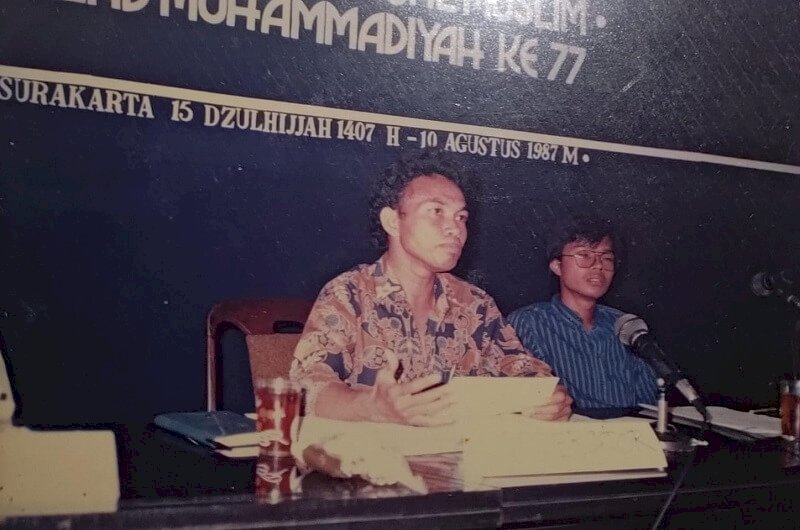

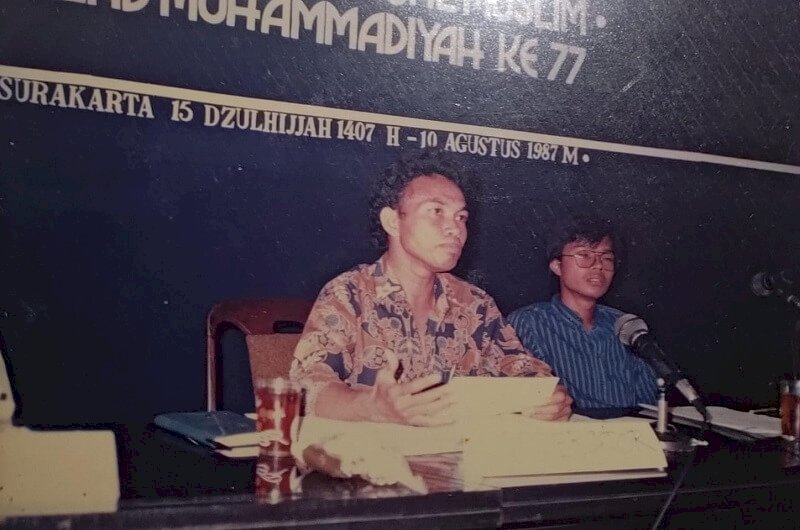

Secara kebetulan, UMS memiliki tradisi akademik yang baik. Kampus Pabelan terbiasa mengundang para pakar maupun pejabat yang kompeten dari luar sebagai pembicara. Menjelang Pemilu 1987, diundanglah Panglima Kodam (Pangdam) Diponegoro, Mayjen TNI Harsudiyono Hartas, sebagai pembicara.

Beliau dikenal luas sebagai salah satu perwira tinggi TNI yang aktif membangun narasi Dwi Fungsi ABRI. Bahkan tak lama setelahnya, beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Direktorat Sosial Politik (Kidospol) ABRI. Sebuah posisi strategis yang memperkuat peran politik militer di era Orde Baru.

Momentum kehadiran beliau di kampus menjelang Pemilu 1987 itu menjadi ruang dialektika yang cukup tajam antara mahasiswa dan kekuasaan. Di satu sisi, mahasiswa mengapresiasi keterbukaan, sedangkan di sisi lain, bermunculan kritik diam-diam terhadap dominasi militer yang makin melebar hingga ke ruang-ruang sipil, termasuk pendidikan.

Saya mungkin termasuk segelintir aktivis mahasiswa UMS yang mendapat kesempatan langka untuk berdialog langsung dalam forum terhormat tersebut. Forum itu dipimpin langsung oleh Rektor UMS, Mohamad Djazman Al-Kindi, sosok intelektual yang sangat terbuka terhadap perbedaan pandangan.

Hal yang tidak pernah saya lupakan, dan mungkin akan sulit saya lupakan, adalah ketika saya menjadi satu-satunya mahasiswa yang diberi kesempatan bertanya, atau lebih tepatnya, berdebat secara intelektual dengan Pangdam. Dengan keberanian khas anak muda, saya mengajukan beberapa pertanyaan yang, boleh jadi, saat itu tergolong tabu.

Dengan mengutip pandangan Harold Crouch yang saat itu sangat aktif menyoroti bahaya Dwi Fungsi ABRI serta beberapa pemikir politik Indonesia, saya memberanikan diri untuk bertanya, mengapa militer bisa begitu dalam menyusup ke ranah sipil dan politik. Saat itu, saya menyebutnya sebagai ‘aliansi ABG’, akronim dari ABRI, birokrasi, dan Golkar. Sebuah koalisi kekuasaan yang hampir selalu solid setiap kali Pemilu tiba.

Tiga pilar tersebut, menurut saya, telah membonsai kehidupan demokrasi. Mereka meminggirkan dua partai politik lain, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang seharusnya mendapat ruang bersaing secara sehat.

Saya menegaskan, dominasi militer dalam politik seperti itu justru mencederai sejarah kelahiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berasal dari rakyat, dibentuk oleh rakyat, dan sejatinya untuk seluruh rakyat Indonesia. TNI bukan alat kekuasaan untuk mempertahankan status quo.

Pertanyaan kunci saya kepada Pangdam tampak sederhana namun tajam. “Bagaimana mungkin ABRI bisa tetap mengklaim sebagai tentara rakyat, sementara dalam praktiknya justru aktif berpolitik bersama birokrasi dan Golkar?”

Saya meminta penjelasan kontradiksi antara semboyan normatif ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’ dengan realitas politik praktis melalui kolaborasi ABG.

Pangdam tampak agak kesulitan memberikan jawaban yang memuaskan. Jawabannya cenderung normatif, berputar-putar, dan menghindar dari inti persoalan. Sebagai mahasiswa yang memang datang membawa kegelisahan intelektual, saya merasa perlu mengajukan interupsi.

Saya ajukan kembali pertanyaan dengan lebih tegas. Saya melihat raut wajah Pangdam mulai menegang. Begitu pula Rektor yang memimpin forum. Pak Djazman, begitu ia akrab disapa, tampak serius dan mungkin agak khawatir. Namun, sebagai akademisi sejati, ia tetap memberi saya ruang untuk berbicara.

Interupsi membuat suasana forum menjadi hening sejenak. Namun, justru dari momentum seperti itulah, saya belajar bahwa kampus bukan hanya ruang belajar pasif, tetapi juga arena untuk menyuarakan kebenaran, sekalipun berhadapan dengan penguasa.

Wartawan yang hadir tampak aktif memotret dari berbagai sudut. Tapi bagi saya, ini bukan soal popularitas. Bukan pula soal tampil berani. Ini soal keharusan moral; untuk menunjukkan kebenaran, meskipun mungkin terasa pahit dan berisiko.

Dalam hati, saya sempat khawatir. Mungkinkah saya akan diinterogasi lagi seperti yang pernah saya alami pada tahun 1982, ketika saya dicekal karena khotbah yang kritis menjelang Pemilu? Atau, setidaknya, apakah saya akan dipanggil dan ditegur oleh pimpinan kampus, dalam hal ini, Rektor UMS yang memimpin forum?

Ternyata tidak. Alhamdulillah, kekhawatiran saya tidak menjadi kenyataan. Pangdam hanya menutup dengan pernyataan singkat, “Pertanyaan Mas Umar akan saya jawab secara tertulis.” Jawaban bijak dan diplomatis ini mengakhiri forum dengan tepuk tangan panjang dari peserta.

Apakah saya dimarahi Rektor? Sama sekali tidak. Justru sebaliknya. Setelah forum usai, saya disalami oleh sejumlah tokoh penting UMS. Tokoh pertama yang menyambut saya adalah Pembantu Rektor III, dr. Mudjahid, disusul sahabat dan senior saya, MT Arifin dan Nurhadiantomo. Nurhadiantomo merupakan intelektual sejati UMS. Ia aktif merancang seminar untuk kampus dan penulis aktif di majalah Prisma. Menyusul beberapa dosen dan senior lain.

Hal yang paling membekas, saya dipanggil langsung oleh Rektor kebanggaan, Djazman Al-Kindi, ke ruang kerjanya. Dengan ciri khas wajahnya yang tenang, namun penuh makna, ia hanya berkata pelan, “Anda bagus, Mar. Teruskan banyak membaca. Kalau ingin jadi pemimpin, jadilah yang terbaik.”

Kalimat sederhana itu, bagi saya, lebih berharga dari tepuk tangan mana pun. Sebuah pengakuan moral yang meneguhkan arah perjuangan intelektual saya selanjutnya.

Editor: Astama Izqi Winata